Il peut sembler contre-productif de vouloir intégrer de la friction dans l’interface d’un site alors que nous recherchons à simplifier en permanence la navigation des visiteurs. Nous verrons comment cette friction pourrait être bénéfique pour garantir la bonne compréhension d’un utilisateur et nos attentes à son égard.

La friction positive est un principe UX permettant de développer la réflexion d’un utilisateur et de l’accompagner dans l’utilisation de notre application ou notre site web.

En confrontant notre utilisateur, nous l’amenons à repenser ses actions afin de lui éviter de commettre des erreurs.

À l’inverse, la friction négative va nuire au parcours utilisateur et risque de frustrer vos utilisateurs de manière trop importante.

Intégrer de la friction dans votre site devra donc se faire avec parcimonie, après l’étude des répercussions que chaque action peut engendrer.

La friction positive repose sur des leviers psychologiques clés qui influencent la perception et le comportement des utilisateurs.

Le cerveau humain recherche la fluidité cognitive, mais une friction bien placée peut interrompre une action automatique pour encourager une prise de décision plus réfléchie.

Elle agit comme un signal d’alerte, mobilisant l’attention en limitant la surcharge mentale, à condition d’être bien utilisé.

Ce principe est notamment bénéfique pour résoudre des cas où un utilisateur un peu trop sûr de lui ne vérifie pas les informations qu’il a saisies. La friction aidera alors l’utilisateur à mieux évaluer ses choix.

Elle peut aussi renforcer la valeur perçue d’une action grâce à l’effort fourni.

Enfin, sa perception dépend fortement du contexte émotionnel : bien intégrée, elle rassure, guide et éduque l’utilisateur, devenant ainsi un outil stratégique permettant à l’utilisateur d’être plus conscient de ses faits et gestes et lui assurer la maitrise de ses actions.

Un exemple concret de friction positive régulièrement cité est celui de l’aéroport de Houston.

Après que plusieurs passagers se plaignaient d’attendre trop longtemps leurs bagages, l’aéroport décida de déplacer l’arrivée des bagages plus loin, à une distance de marche équivalente au temps d’attente des voyageurs.

Ainsi lorsque les voyageurs se rendaient à l’endroit pour récupérer leurs valises, ils n’attendaient que très peu de temps avant de les récupérer. Or le temps passé entre la sortie de l’avion et la réception des bagages par les voyageurs était le même.

L’idée ici est que les voyageurs en mouvement ne s’aperçoivent pas du temps passé, là où avant cette réorganisation, l’attente semblait plus longue.

Dans cet exemple, la friction positive est représentée par le fait que le voyageur doit se déplacer plus longtemps pour récupérer ses affaires, mais que cette friction évite une plus grande friction représentée par l’attente de son bagage.

Il n’est pas rare que des internautes distraits ne marquent pas assez d’attention aux actions qu’ils peuvent entrainer.

Pour être sûr que l’utilisateur ne s’est pas trompé dans sa démarche, il peut être bon de lui faire valider ces actions avant toute exécution irréversible. Pour ce faire, nous pouvons mettre en place une fenêtre résumant sa demande (commande sur un panier, sauvegarde d’un fichier…).

Un exemple très connu d’utilisation de la friction positive est l’utilisation de fenêtre vous demandant si vous souhaitez sauvegarder votre travail avant de fermer un logiciel.

Dans ce cas précis, cet écran créer une friction par sa nature intrusive souvent affichée sous la forme d’une pop-up et qui nécessite un clic supplémentaire de l’utilisateur, mais ce révèle être une aide importante pour un utilisateur distrait qui, sans ça, aurait pu perdre son travail.

Aujourd’hui, les interfaces sont conçues pour rendre la navigation la plus rapide possible et améliorer la conversion.

Malheureusement, cela peut se faire au détriment de la qualité des informations ou des choix effectués.

À force de répétition, le visiteur est habitué à voir les mêmes mécaniques et a tendance à passer rapidement les étapes.

En ralentissant volontairement le parcours utilisateur en ajoutant une étape intermédiaire de validation avant la confirmation d’une action, l’utilisateur marquera une pause qui lui sera bénéfique pour prendre la mesure de sa demande et vérifier chacun des champs qu’il a remplis ou des produits ajoutés au panier.

Nous retrouvons ce type de processus dans la validation d’un panier sur un site e-commerce où la confirmation des informations d’un virement.

Comme nous l’avons vu précédemment, un récapitulatif de commande avant validation finale n’accélère pas le parcours, mais permet à l’utilisateur de bien prendre en compte ses choix et de les vérifier/corriger.

Cette microfriction engendrera une confiance entre l’utilisateur et le site puisque nous ne poussons pas à une prise de commandes rapides, mais plutôt à une commande maitrisée.

En étant clairs sur les informations qu’un utilisateur doit saisir, nous contribuons à le rassurer sur l’utilisation de ces données. L’utilisateur se portera plus volontaire à apporter des informations précises.

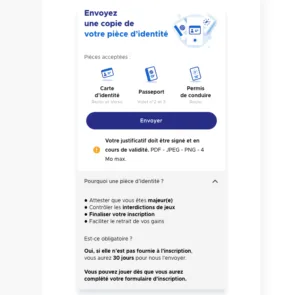

Prenons l’exemple d’une inscription sur un site de jeux en ligne réservé aux personnes majeures. Pour valider sa majorité, l’utilisateur devra envoyer la photo de sa pièce d’identité. À nous de lui faire comprendre que nous avons besoin de ce document pour prouver sa majorité et finaliser la création de son compte.

Cette friction initialement négative deviendra positive puisque l’utilisateur pourra prendre toute la mesure de l’utilisation de ses données.

Nous trouvons de plus en plus de systèmes d’authentification à deux étapes. L’utilisateur se connecte en renseignant son mot de passe, puis reçoit un code par SMS ou par mail.

En renforçant la sécurité d’une connexion par cette double authentification, nous générons certes de la frustration, mais contribuons à limiter le risque de piratage et à rassurer l’utilisateur.

Si vous jugez la double authentification trop complexe pour les utilisateurs, l’utilisation de l’empreinte biométrique peut réduire le temps de friction tout en renforçant le sentiment de sécurité.

La friction doit toujours répondre à une problématique.

Elle doit être limitée dans le temps, mais être suffisamment marquante pour provoquer un arrêt ou une réflexion utile. L’objectif est de déclencher un effet cognitif sans pour autant créer de frustration.

Toute friction intégrée doit servir à la fois les intérêts de l’utilisateur et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Une friction bien placée peut réduire les erreurs, améliorer l’expérience utilisateur, la conversion en plus de renforcer l’image de marque.

Un exemple d’utilisation adéquate serait la mise en place d’un rappel avant l’annulation d’un abonnement pour à l’utilisateur de reconsidérer son choix.

La friction doit s’adapter à chaque situation.

Une étape intermédiaire peut être pertinente dans un moment critique comme la sécurité d’un accès, mais déplacée dans une action courante.

Une confirmation pour effacer ou remplacer une donnée sensible comme un mot de passe, mais s’avère inutile pour supprimer un élément dans un panier.

Mettre en place des points de friction à des endroits stratégiques conduit vos utilisateurs à mener une réflexion et leur évite de commettre des erreurs, vous garantissant une plus grande confiance, des informations plus qualitatives et un développement de vos conversions.

La friction n’est donc pas obligatoirement négative mais peut agir positivement dans l’amélioration de l’expérience utilisateur.